Текст и фото Василия Журавлева

«Аль-Гафаль» в переводе с арабского языка означает «возвращение домой». Так в 1991 г. в Дубае назвали регату «доу» – одного из самых старых на планете парусников. На них мореходы Арабского залива ходили еще задолго до рождения легендарного Синдбада-морехода. Шейх Хамдан бин Рашид аль-Мактум учредил регату «Аль-Гафаль» с благородными целями: поддержать исчезающую традицию мореходства и возродить интерес своего народа к морю. И ему это удалось: сегодня эта увлекательная гонка стала одним из главных спортивных событий стран Персидского залива.

Пробуждение «жемчужного» флота

Топот ног по верхней палубе. Хлопанье дверей. Отрывистые выкрики команд. Нет, это не чудится мне в полусне. «Началось! Проспал!» – паническая мысль сметает меня с койки. Карабкаюсь по крутому трапу и вылетаю на палубу.

Организаторы гонки носятся босиком по палубе, не переставая говорить в две рации сразу, мешая английский, арабский и хинди. К борту пристают, принимают людей и грузы и тут же отваливают шустрые «Зодиаки». Схожести с военной операцией прибавляет пара вертолетов, которые проносятся низко над водой и садятся неподалеку от нас на острове.

Солнце плавает в облаке утренней дымки. Смотрю на часы: еще только шесть. До старта остается полтора часа. Вполне есть время подготовиться и выпить местный чай «сулеймани», который так мастерски готовит кок на этой вспомогательной моторной яхте, ставшей мне домом на трое суток.

Когда ровно 19 лет назад, в такую же субботу 23 мая, стартовала первая регата, в ней участвовало всего шесть «антикварных» доу, все, что с трудом удалось найти и подготовить к плаванию. Сегодня на дистанцию выйдет около сотни лодок. Однодневную регату обеспечивают три тысячи человек. В Дубае, как некогда в СССР, все делается с размахом.

«Аль-Гафаль» – единственная регата в мире, в которой не платят взнос за участие, а, наоборот, получают в награду приличную сумму. Просто участие, а не призовые места. И это не случайно: спортивные достижения не главный смысл гонки доу. Ее цель – возрождение, как уже было сказано, традиций.

Мореходство издревле считалось одним из самых уважаемых занятий в Персидском заливе. Арабы ходили на одно- и двухмачтовых лодках под косым парусом. Существовало три основных типа доу: торговые, промысловые и боевые.

В Дубае больше других были распространены промысловые доу. Еще в начале XX в. в «жемчужном» флоте эмирата было более 335 кораблей. «Лучшие годы» промысловиков закончились с изобретением в Японии культивируемого жемчуга. Это был серьезный удар: он не только лишил дубайцев привычного занятия и подорвал экономику, но и «отодвинул» их от моря. В зависимости от размера доу экипажи насчитывали от 10 до 60 моряков и ныряльщиков. Ходили под косым парусом, а в штиль – на веслах.

Новые арабы и новые русские: сходства

Второй удар по интересу коренных жителей эмиратов к морю нанесло открытие месторождений нефти. Ходить в море на работу теперь стало не нужно. Неожиданно свалившееся богатство привело к тому же, к чему и в России: возникла «автомобильная» культура. Так же как и новые русские, наследники бедуинов любят скоростные и большие автомобили. Мощь, комфорт и золото. В Дубае, как и в современной России, моторные лодки предпочтительнее парусных. Достаточно зайти в любую марину, чтобы убедиться в этом: на десятки моторных яхт приходятся единицы парусных. Девяносто процентов продаваемых лодок – катера. Высокие доходы и низкая цена на бензин делает такое увлечение вполне доступным.

Не секрет, что большинство местных владельцев катеров и моторных яхт не имеют водительских прав. Все как у нас. Кроме одного: в Эмиратах среди коренного населения нет бедных – здесь национального богатства хватило на всех.

Саед Хариб, исполняющий директор Международного морского яхт-клуба Дубая, признается: «Раньше я гонялся на катерах и старался купить лодку с самым мощным мотором, насколько мне позволяли средства. Но однажды понял, что ничто не сравнимо с тем ощущением, когда ты идешь под парусом. Только так ты можешь по-настоящему почувствовать море».

В ожидании оранжевого дыма

Слева по борту от нас – остров Сир-Бу-Наир. Именно здесь перед возвращением в Дубай делали последнюю остановку доу ловцов жемчуга. Здесь они чистили свои корабли и сортировали добычу. Последний отрезок пути в полсотни миль назывался «аль-гафаль» – «возвращение домой» после нескольких месяцев вдали от родных берегов. Отсюда название регаты.

Дистанция гонки – 50 миль от острова Сир-Бу-Наир до Международного яхт-клуба Дубая в Мина-Сияхи (туристическая гавань). Через 23 мили около Лунного острова – контрольные ворота (check point): здесь лодки поворачивают на юго-восток и идут к финишу.

Состязания 48-футовых и 60-футовых доу проводят с сентября по май. Эта гонка – последняя в году. «Аль-Гафаль» – праздник, который завершает парусный сезон и напоминает жителям Эмиратов о старой морской традиции их предков. После этого на все время «большой жары» (до сентября) спортивная жизнь здесь замирает.

Постепенно суета на палубе успокаивается. Наступает тишина. В воздухе повисает напряженное ожидание: до старта остаются минуты. Капитанский мостик нашей яхты находится на высоте трехэтажного дома. Отсюда прекрасно видно, как в утренней дымке над поверхностью воды угадываются силуэты почти двух сотен мачт. Плавно дрейфуем, выключив двигатели. Все замерло.

И вот далеко впереди стартовой линии бриз разносит над морем оранжевый дым – долгожданный сигнал начала гонки. Поверхность воды вмиг преображается – теперь над ней почти разом взвиваются две сотни парусов. Каждый размером с теннисный корт. А их по два на каждом 60-футовом доу. Две тысячи спортсменов надеются на победу. Вот теперь действительно началось!

Пряные ночи «Забира»

Прогулочную моторную яхту «Забир» построили в 1960-е гг. в Пакистане. Корпус сделан полностью из дерева. Даже когда он идет полным ходом, взбаламучивая воду за кормой, качка не ощущается. Хорошая яхта: недаром ее так любил покойный шейх – отец нынешнего правителя Дубая. Теперь она перешла в руки другому владельцу. Он очень гордится своей «венценосной» доу и следит за состоянием судна.

Вот уже третьи сутки я живу на борту «Забира». Дни пролетают незаметно: вокруг все время что-то происходит. Подходит танкер – принимаем топливо. Вокруг постоянно суетятся плоскодонные «моторки» с матросами-бангладешцами, весь наряд которых состоит из куска пестрой ткани, обмотанной вокруг бедер наподобие юбки. Темнокожие и полуголые парни сгружают ящики из нашего трюма и увозят в неизвестном мне направлении. К вечеру первого дня начинают подходить первые доу-участницы. Лодки идут не своим ходом: их лихо тащат на буксире катера. Мачты и длинные реи сняты и лежат вдоль корпуса.

В начале седьмого солнце скатывается за остров. Вечерний намаз. Для молитвы матросы поднимаются на среднюю палубу, и каждый молится в своем уголке.

Наступает темнота, а с ней приходит и другая жизнь: все вылезают из кают и кубриков, сидят на корме и наслаждаются после ужина прохладой вечернего бриза, табаком, чаем и сладостями. Многие еще курят «медуах» – маленькие трубочки арабских мореходов. Набивки хватает на две-три затяжки. Табак – самосад. С непривычки у меня от него дерет горло.

Уже глубоко за полночь вдоль бортов все еще стоят матросы и разнорабочие индусы: удят рыбу, намотав леску прямо на палец. Одна поклевка за другой. Я свешиваюсь за борт и вижу, как в пятнах света от наших фонарей плещутся большие рыбины.

Теперь мы не одни в море: с каждым часом прибывают все новые и новые суда. В их отсветах угадываются изящные силуэты доу. Когда «Аль-Гафаль» только начиналась, на дистанцию выходили преимущественно люди пожилые: те, кто еще помнил, как ходят в море под парусом. Постепенно ситуация изменилась: с каждым годом среди участников все больше и больше молодежи.

Лодки, которые прячут по домам

У Дубая короткая история, зато у дубайцев – длинная память. Они крайне бережно относятся к своему наследию. И не только на государственном уровне, но и на бытовом. Доу для дубайцев – это семейная реликвия. Доу хранится дома – их не выставляют и тем более не швартуют в маринах. Увидеть их непросто – для этого нужно стать гостем дубайской семьи. А это нелегко: иностранцев «внутрь» своей жизни арабы не допускают. Знакомство здесь нужно заслужить! И только если повезет, можно рассчитывать на дружбу.

За несколько дней перед гонкой команда живет на борту так, как это было принято в старину: встает на рассвете и проверяет состояние парусов, мачт и балласта (песка в мешках). Потом выходит в море на тренировки – отработать постановку паруса, маневры и откренивание. И так дважды в день: ранним утром и после четырех часов, когда солнце слегка умеряет свой пыл.

Интересно, что во время тренировок экипаж не надевает спасательные жилеты. Шорты, майки и бейсболки здесь не в чести: работают с парусами и такелажем только в национальной одежде – длинной белой рубахе «дишдаше» и платке «агаль». И разумеется, босиком. Как в старину.

Сегодня экипаж доу значительно меньше, чем раньше, – всего 15–20 человек. В экипаже – отец с сыновьями и близкие друзья дома. Как и прежде, все подчинено строгой иерархии. Обычно капитан – отец, а боцман – старший сын, он отвечает перед отцом за действия экипажа. В свободное время молодежь ныряет за раковинами-жемчужницами, рыбачит, молится, а после захода солнца вместе со стариками поет старые морские песни…

Круглый белый «камешек»

Ловле жемчуга в Дубае не менее шести тысяч лет. Сезон ловли начинался в апреле и длился шесть месяцев – именно в это время воды залива наиболее прозрачны и безопасны для пловцов. В автономном плавании под палящим солнцем моряки проводили по четыре месяца. Ели рис, финики и сушеную рыбу, если ничего не удавалось поймать.

Ныряльщик погружался под воду, задерживая дыхание не менее чем на две минуты. За это время нужно было успеть собрать в сетку как можно больше раковин. В качестве груза использовался камень: большой палец ноги продевали в петлю, а когда нужно было всплывать, то просто высвобождали палец и быстро шли наверх. Разумеется, никаких очков или масок! Только нос зажимали выточенной из рога прищепкой. Вода в заливе очень соленая, поэтому ныряльщики, кроме кессонной болезни, страдали и от глазных заболеваний.

Всплытие. Короткий отдых: ныряльщик держался за веревку, спущенную с борта, и восстанавливал дыхание. Груз поднят со дна. Пора. Глубокий вдох и снова на погружение… И так весь день: с рассвета до заката. В промысловый сезон три-четыре человека умирали на борту. Многие становились жертвами акул и мурен.

Сколько стоит доу построить?

Доу в Дубае – символ прошлого. Конечно, сегодня доу можно построить и из пластика, но дубайцы продолжают придерживаться дедовского способа постройки. Кстати, это было единственным пожеланием организатора «Аль-Гафаль» шейха Хамдан бин Рашед аль-Мактума. А пожелание такого человека для дубайцев – закон.

Саиф Мухамад аль-Каизи – самый старый корабел в Дубае. Ему уже исполнилось 90. Его верфь – это всего лишь лесопилка и стапель под большим тентом. На стапеле – наполовину обшитая новая лодка. Работает несколько плотников.

Он помнит, что еще лет 50 назад, пока не нашли нефть, в странах Залива славились мастера из Омана. Сегодня доу строят индусы – они единственные, кто еще не забыл это ремесло, а вот сами дубайцы его утратили начисто.

Обычно в бригаде корабелов десять человек: плотники, такелажники и резчики. Для постройки 60-футовой лодки им требуется всего месяц. Но если заказ срочный, то в бригаду набирают 25 человек, и тогда лодку можно сделать дней за десять. И это при том, что ручное сверло до сих пор используют чаще, чем электродрель.

Гонки на доу – дорогой спорт. Стоимость нового доу – 200 000 дирхамов (около 70 тыс. долларов), а если это выставочный вариант, то есть отделанный ценными породами и резьбой, то обойдется он на 50 000 дирхамов дороже.

Спрашиваю, какие чертежи используют мастера. Оказывается, их нет: у Саида Мухаммада все хранится в голове, но свои знания и опыт старый корабел передал своему старшему сыну.

Как называют новые доу? Часто именем семейной лодки – в честь старой, еще «прадедушкиной». А вот женскими именами – никогда! Это нескромно. Любовь и уважение к женщине – часть дубайских правил жизни. Отношение к жене, сестре или к матери слишком уж личная вещь: не стоит свои чувства показывать публике.

Основное техническое требование к доу современной постройки: они должны ничем не отличаться от старых лодок. За эталон приняты антикварные доу, которые удалось обнаружить во время подготовки первой регаты «Аль-Гафаль». Разрешено использовать лишь современные паруса из кевлара. Международный яхт-клуб Дубая в Мина-Сияхи перед допуском к гонкам проводит жесткий обмер, проверяя соответствие лодок стандартам.

Перевертыши

Мы идем параллельным курсом с доу. Утренний бриз сменяет устойчивый северный ветер. Средняя скорость лодок – 15 узлов. С моего наблюдательного поста даже без бинокля видно, как минут через сорок с момента старта плотный строй парусов распадается: вперед вырывается три доу. Основная масса участников идет одним курсом, не меняя галсов и примерно с одинаковой скоростью.

Появляются и первые отстающие – около 10 доу все больше и больше отдаляются от основной группы. Впрочем, это не самая большая беда: побежденные тоже получат поощрительный денежный приз. Только так, по мнению шейха, организатора, можно поддержать национальный вид спорта – у людей должны быть свободные деньги, чтобы тратить их на поддержание традиций своей страны.

Одна из лодок опускает парус и пытается сменить галс, чтобы поймать больше ветра. Неудача! Доу плавно ложится обоими парусами на воду – не хватило сноровки, да и откренить лодку с такой парусностью порою не под силам экипажу в 20 человек – раньше матросов было в два раз больше. Вокруг лежащей лодки прыгают красные поплавки – это экипаж барахтается в воде в своих спасательных жилетах: по правилам соревнования их все-таки пришлось надеть. Вокруг суетятся скоростные «резинки» спасателей, а сверху зависает вертолет с телевидением, ведущим прямой репортаж.

Для этого экипажа гонка закончилась. Теперь, чтобы попытать счастья, придется дожидаться следующего года, а пока учиться и отрабатывать маневр смены галса. Через несколько минут ложится еще один доу. Оверкиля нет – мешают паруса. История со спасателями и вертолетом повторяется.

Прямолинейные

Сегодня, как и в прошлые годы, лидерство в гонке принадлежит дубайцам, хотя выступают экипажи из всех эмиратов. Существует две тактики участия в таких гонках: одна называется «аль-юш» – когда доу идет по прямой от старта до финиша, не меняя курса. Это самый простой вариант. Другая – «аль-каур»: здесь лодка меняет галс, что требует немалого мастерства и слаженности в действиях команды.

Для того чтобы сменить галс, нужно спустить парус на бизань-мачте, ослабить крепление реи на мачте, аккуратно приспустить парус на грот-мачте, осторожно развернуть мачту в другую сторону, а потом перебросить и бегучий такелаж. Опытные дубайские шкиперы говорят, что, даже если команда хорошо натренирована и работает слаженно, а ветер не очень сильный, такая операция занимает не менее десяти минут. Выбор тактики зависит от опыта команды.

При большой парусности у доу нет ни большого киля, ни серьезного балласта. В отличие от обычных парусных яхт доу не приспособлены для маневрирования. И никогда не могли быстро менять галсы и идти против ветра. Доу ходили в устойчивых, муссонных ветрах, но если корабль ловил ветер, то легко выжимал до 19 узлов. Как и сегодня.

Похоже, «аль-юш» более популярен среди капитанов. Не меняя курса, одна за другой лодки проходят контрольные ворота у Лунного острова.

Тактики

Идет четвертый час гонки. После прохождения контрольных ворот разворачивается тактическая борьба за первенство среди тройки лидеров: «Атлас», «Аль-Каффай» и «Гази». Все три лодки идут с большим отрывом от остальных участников и мористее. Кажется, побеждает «Гази».

Но, нет, две другие лодки все-таки обходят ее и устремляются к финишу. До Дубая остаются считанные мили… Только теперь лидеры меняют галс и идут курсом к берегу. «Атлас» и «Аль-Каффай» ведут тактическую борьбу. Кто же из них будет первым?

...Впереди всех летит «Аль-Каффай». Лодка принадлежит самому шейху Хамдану бин Маххамеду бин Рашеду аль-Мактуму – принцу Дубая. На лодке самый удачливый шкипер во флоте – Обаид Саед аль-Таир. Доу проходит рядом с современным танкером: в бинокль хорошо видно, что доу просто легкая скорлупка рядом с этой гигантской железной махиной. И как только они умудрялись доходить до самого Занзибара!

Ровно в час пополудни в акваторию Мина-Сияхи влетает первая лодка. Пятьдесят миль за пять с половиной часов. Среднюю скорость спортивного доу рассчитать несложно… Экипаж майнает паруса. На палубе – ликование! Второй раз лодка под командой этого шкипера приходит первой на «Аль-Гафаль».

Через несколько минут вторым приходит «Атлас». Шкипером на ней ходит Ахмад Рашед аль-Суаиди. «Мы рады, что пришли вторыми, но все-таки хотелось быть первыми!» – говорит, улыбаясь, капитан. С небольшим разрывом третьей финиширует «Гази».

Швартуемся. Бегу по трапу – боюсь опоздать на церемонию награждения победителей на площадке перед Международным яхт-клубом Дубая. Все происходит быстро, просто и демократично. Перед церемонией спортсменов поздравляет танцем и песней под мерные удары бубнов фольклорный ансамбль. Поздравительные речи. Призы победителям. Благодарственные слова в ответ.

Моряки говорят без подобострастия – уверенно, но с глубоким уважением. Капитан команды «Аль-Каффай» поднимает над головой приз – модель доу из золота. Но это еще не все. Экипажу полагается, как уже было сказано, большой денежный приз. О его размерах здесь не распространяются или отвечают уклончиво, но, по слухам, не меньше стоимости нового «роллс-ройса»…

Доу доу рознь

По-арабски деревянное доу называется «ленч», а корабль – «маркаб». Слово «доу» не арабское. Так на санскрите называли любой корабль со слегка наклоненной к носу мачтой и косыми парусами.

Существовало несколько типов доу. Они отличались размерами, водоизмещением и количеством мачт, но главное – задачами, которые выполняли. Отсюда и такое разнообразие в названиях.

Аль-бум – торговое судно, которое способно перевозить от 74 до 400 т груза на большие расстояния, так же как и аль-бенкия и аль-хиндже. Они ходили из стран залива в Восточную Африку, а иногда и дальше – в Китай.

Джальбут – торговое судно для коротких маршрутов, его размер от 20 до 100 футов. На него похож аль-бальра – они тоже ходили только в пределах залива.

Грузоподъемность ашуаи – до 20 т, аль-самбук – от 20 до 150 т. Их использовали ловцы жемчуга. Этот тип доу больше всего близок современным гоночным доу.

Аль-бетил – боевой корабль.

Длина аль-машуа не превышала 25 футов. Он мог принять на борт до 10 т груза. Его использовали как баржу для перевозки грузов на небольшие расстояния.

Аль-шала – одномачтовый доу. Перевозил камни для строительства.

Опубликовано в Yacht Russia №10 (13), 2009 г.

Мороз, ветер, поземка. Случалось ли вам видеть парусные гонки в такую погоду? По белой равнине, поднимая снежную пыль, летят десятки разноцветных крыльев...

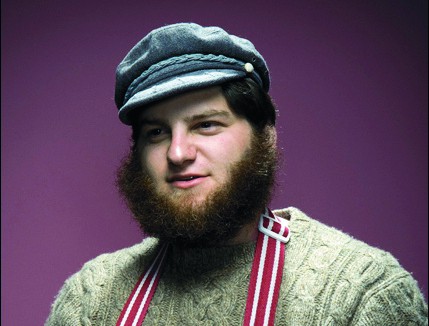

Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.

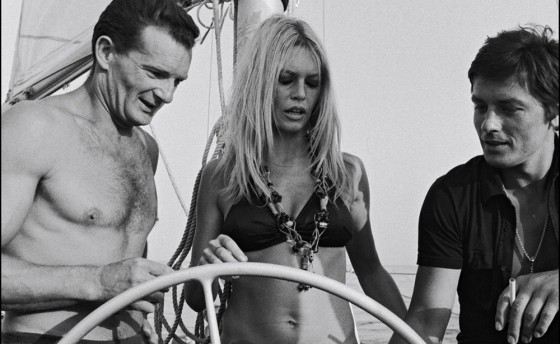

В гости к Табарли - один день из жизни Брижит Бардо и Алена Делона

«Если вы знаете историю, если вы любите корабли, то слова «обогнуть мыс Горн» имеют для вас особое значение».

Сэр Питер Блейк

Объемные очертания, надежная рубка и много лошадиных сил – вот что отличает мотосейлер от других яхт. Когда-то весьма популярные, сегодня они занимают на яхтенном рынке лишь узкую нишу. Собственно, почему?

Каждый яхтсмен должен быть «на ты» с навигационными огнями – судовыми и судоходными. Но есть огни, которые «живут» сами по себе, они сами выбирают время посещения вашего судна, а могут никогда не появиться на нем. Вы ничего не в силах сделать с ними, кроме одного – вы можете о них знать. Это огни Святого Эльма и шаровая молния.