Летом мельтеми в северной части Эгейского моря дует слабее, чем в южной. В районе Халкидики ветра обычно мало. Господствующее направление ветра – от востока до северо-востока силой до четырех баллов. В течение дня ветер поворачивает на юго-запад и после полудня может исчезнуть.

Ривьера не предъявляет особых требований к яхтсменам. Главное – соблюдайте дистанцию при огибании скалы Агион-Ороз (Афон). Карты на борту и в плоттере не страдали излишней детализацией, но проблем не создали. Соблюдайте осторожность вблизи Уранополиса, там мели.

Стоянок достаточно. Исключение – Самотраки. Здесь есть городские гавани, а при хорошей погоде можно встать на якорь у берега с южной стороны острова. Однако в высокий сезон возможен дефицит мест. Свою «микроривьеру» образует бухта вблизи Вурвуру.

Мы брали в чартер яхту Jeanneau 49 у компании Athenian Yachts. Лодка не в сезон стоит 1850 евро в неделю, в высокий – 4370 евро. За маршрут в один конец доплата 600 евро.

Из Москвы в Грецию (Кавала) авиабилет на начало июня стоил около 20 тысяч рублей. Обратно можно улететь со Скиатоса, если вы выбрали маршрут в одном направлении.

Текст: Яна Йепсена

Мы выходим из Кавалы – города на севере Тракийского моря, откуда планируем начать наш путь (без возврата в порт выхода) к «пальцам» удаленного на 35 миль полуострова Халкидики, откуда собираемся идти дальше на юг к Северным Спорадам, в направлении Скиатоса.

Прием на чартерной базе в Кавале был исключительно дружелюбным. Под черный греческий кофе нам были даны исчерпывающие советы по маршруту, а на борт образцово подготовленной Jeanneau 49 компания Athenian Yacht занесла огромную тарелку с закусками.

Не менее прочего радовала и погода: солнце заливало ярким светом окрестности, которые даже самый предубежденный по отношению к северной Греции человек не рискнул бы назвать «дырой». Однако так или иначе, но чартерные яхтсмены – редкие гости в этих краях. Правы они в своем стремлении избегать этих вод или нет – это мы, собственно, и собираемся проверить.

Сама Кавала в качестве места старта не представляет собой ничего особенного. Главные приметы: типичная греческая приветливость и в силу близости Балкан национальная пестрота. Немногочисленные туристы говорят на румынском или болгарском языках. Столь же незамысловат и прогноз: бриз, который можно назвать «флегматичным».

Наш первый этап к Тасосу – это всего лишь короткий бросок через море, а для нашего капитана он еще и погружение в прошлое. Расположенный рядом с берегом остров был целью его первого юношеского путешествия – с рюкзаком и автостопом. Все шесть недель летних каникул он провел на пляжах, ночуя в спальном мешке в виде «полухиппи», лишь бы подальше от родителей. Конечно, такое приключение незабываемо.

Сегодня, почти 30 лет спустя, он подошел к Тасосу на яхте, пусть и не собственной, но все же не самой дешевой. Мы решили встать в старой гавани – там из-под воды видны античные руины. Однако, как выяснилось, гостям под парусами тут не всегда рады. На берегу прыгал и отчаянно жестикулировал какой-то рыбак. Его телодвижения без проблем удалось перевести на понятный язык: он настойчиво отправлял нас в новую марину. В общем-то, логично, для чего же ее строили?

После швартовки в новой марине еще одна неувязочка – какая-то туристка на ломаном английском спросила нас: «Сколько стоит?» Прошло немало времени, прежде чем мы поняли, что гражданка Болгарии желает забронировать вечерний выход в море на нашей яхте. Чуть позднее нам стала ясна причина ее вопроса: в самом начале пирса, возле променада, висят плакаты, рекламирующие прогулки на яхтах. Простите, господа, мы просто туристы!

Выйдя на берег, мы узнали, насколько неверными и искаженными могут быть воспоминания юности. Но древний амфитеатр нашелся в нужном месте – на холме выше городка. А пляж, на котором, по воспоминаниям нашего капитана, он спал в мешке, исчез как таковой. В одном мы готовы были согласиться с кэпом: столько туристов на острове в эпоху его юности быть просто не могло. Тесновато, шумновато… Однако сей факт положительно оценивают местные жители, для которых каждый гость острова – серьезный источник дохода.

Совсем иначе обстояло дело всего лишь в 30 милях к востоку на одном из наиболее удаленных островков Эгейского моря – Самотраки. Мы оказались там единственными гостями, несмотря на высокий сезон. И на переходе чувствовали себя путешествующими не по Эгейскому морю, а по Тихому океану – ни одного суденышка или яхты в поле зрения за весь переход.

Остров возник перед носом яхты как огромный застывший кусок вулканического камня. С гор срывались водопады, на берегу жила и играла всеми красками круглогодичная вечеринка на открытом воздухе, празднующая приход полной луны. Однако гостей на ней было немного – всего несколько яхтсменов. В гавани, несмотря на середину июня, стояла лишь пара крейсерских яхт.

Какая-никакая «движуха» начинается на острове лишь с прибытием парома. Все остальное время городок погружен в спокойный дневной сон, который длится до позднего вечера. Лишь с вечерней прохладой появляются на прибрежных улицах первые гуляющие. На набережной, кстати, можно за 12 евро в день арендовать мотороллер – весьма разумная инвестиция, в противном случае вам не удастся увидеть все красоты островка. Отсутствие якорных стоянок делает обход острова на килевой яхте бессмысленным.

На юге Самотраки расположен уединенный песчаный пляж, красивый и совершенно дикий. На севере – маленькая гавань, к сожалению, почти полностью занесенная песком. Печальное зрелище. Вход возможен лишь в спокойную погоду, но риск сесть на мель сохраняется и тогда, поэтому не стоит удивляться, что у волнолома нет ни одного судна, хотя именно эта гавань идеальна для того, чтобы стать отправной точкой для осмотра главной достопримечательности острова – роскошного водопада. Пеший поход к нему через живописную горную долину может быть описан исключительно как «райская прогулка».

В общем, мы остались на Самотраки еще на пару дней. Остров понравился нам своей незарегулированностью (если так можно выразиться) и совершенно не тронутым, а значит, и не испорченным человеком обликом. Здесь у вас появляется редкая в наше время возможность почувствовать себя первопроходцами.

На третий день пути нам предстоял самый длинный переход нашего плавания – почти 50 миль до полуострова Халкидики, знаменитого своими тремя «пальцами». Выходить нам предстояло ранним утром – так советовали на базе, чтобы в полной мере использовать ночной северо-восточный бриз. Днем ветер должен был за счет термиков повернуть на юго-запад и превратиться в «мордувинд».

Так, с попутным ветром и восходом солнца за спиной мы резво побежали по морю, глотая мили и направляясь к монашеской республике – Афону. Святая гора вознеслась в небеса на высоту более двух тысяч метров и даже издалека выглядела очень импозантно.

На середине пути, как и было обещано, ветер повернул на сто восемьдесят градусов. В итоге небогатый выбор: либо часами моторить до нужного места, либо начинать утомительную лавировку, либо… менять маршрут, заглянув, например, на лежащий южнее остров Лимнос. Вот только на острове этом располагается военная база, и его большая часть закрыта для посещения. Согласитесь, звучит малопривлекательно.

Мы выбрали лавировку, и она нас сломала. Мы сдались и повернули на запад – к острову Тасос. Ошвартовались мы у его южной оконечности, в местечке Алюки. Здесь по периметру хорошо защищенной бухты и поныне видны остатки колонн, с помощью которых в античные времена на корабли грузились блоки добываемого здесь мрамора. Луна заменила нам электрическое освещение над кокпитом, а гриль – консервы. Романтический выдался вечерок…

На следующий день мы предприняли вторую попытку достичь восточного «пальца» Халкидики. Хотя встать там нельзя – если, конечно, ваша фамилия не Абрамович. Стоянка строго запрещена, так как русский миллиардер возвел здесь поместье с частной гаванью. Сделано это было для того, чтобы иметь возможность раз в год с комфортом посещать соседствующий с его жильем уголок русской православной церкви.

Обычному путешествующему яхтсмену для посещения этой монашеской республики нужна виза. Ее получают в Фессалониках, и запрашивать ее надо загодя. Кроме того, виза дается только лицам мужского пола старше 18 лет – детям, подросткам и женщинам проход запрещен. Более того, на полуострове нет даже животных женского пола. Единственная дама у нас на борту была немало озадачена такой дискриминацией и даже оскорблена: «Простите, как это?»

По мере приближения к Афону подзорная труба стала все яснее прорисовывать его монастыри. Некоторые смотрелись внушительно, напоминая крепости, другие выглядели хрупкими сооружениями, с трудом прилепившимися к скале. Зрелище впечатляло. Тем более что все это было покрыто завесой тайны, словно какой-то параллельный мир.

У подножия горы Афон царят свои ветровые условия. Мало кто может миновать ее, не испытав вблизи нее шквалов и сильных порывов с разных направлений – как будто монахи и в самом деле желают держать мореплавателей на расстоянии от своего берега. Нам тоже довелось испытать на себе неожиданную ярость здешних мест – на полном курсе ветер вдруг зашел так, что грот перелетел на другой борт. По счастью, обошлось без травм и поломок.

Путешественник, идущий под парусами мимо Афона! При сильном ветре не испытывай судьбу и держись в стороне от берега, не поддавайся любопытству, которое заставляет подойти ближе. При ветре сильнее четырех баллов вблизи берега может быть очень неприятно.

Мы отошли подальше от мыса, попав при этом в ветровую тень горы. На море пала тишина. Воздух был неподвижен. Озираясь, мы смело могли повторить вслед за поэтом: «Горные вершины спят во тьме ночной…»

Нам предстояло преодолеть последний отрезок пути – пути от мира духовного к миру телесному, от мира восточного к миру западному. Увы, все это делать пришлось под мотором…

Но вид с правого борта был великолепен: высокая гора и два десятка монастырей, вписанных в ландшафт. Такое можно увидеть разве что в Непале, ну еще, может быть, на Гарде.

Мы бросили якорь у подножия старой часовой башни в Уранополисе. Это место, где по суше проходит граница между миром светским и миром церковным, граница, недоступная женщинам. Утром здесь на пирсе собираются монахи и водное такси развозит их по всему полуострову.

Кроме монахов, здесь нет ничего интересного. Кроме разве что парочки таверн. И одного сувенирного магазинчика.

Что же касается немногих яхтсменов, то для них есть Аммоулиани – небольшой и по-настоящему красивый островок. Добираться до него лучше всего на прогулочной лодке или на собственном тузике, ведь остров лежит на расстоянии броска камня от берега. А добраться стоит, потому что на острове находятся два отличных пляжа, которые выглядят почти как карибские.

Мы наслаждались горячим греческим кофе, когда капитан, почуяв дыхание бриза, подал сигнал к отходу. Мы легли курсом на Ситонию, чтобы открыть для себя два других «пальца».

Средний из них – это дикая красота. Яхтсмены особенно любят лагуну вблизи Вурвуру. Это своего рода отдельная микроривьера со множеством бухточек. И наконец-то мы встречаем здесь пару других яхт, стоящих на якоре. Жаль, что у нас не так много времени для близкого знакомства.

Время бежит, и скоро становится ясно, что десять дней для выбранной акватории – это суровый минимум. Оставшиеся переходы велики, а ветер здесь не всегда благоприятен. Однако команда будет вознаграждена за все хлопоты: здешние бухты – одни из самых красивых на Средиземноморье. Например, Лимнин-Коуфо. Путеводитель сообщает, что это самая прекрасная и самая безопасная из всех природных гаваней в мире. Но даже если допустить, что авторы путеводителя слегка перехваливают бухточку, нельзя не признать, что яхта в ней находится даже в большей безопасности, чем в родном яхт-клубе.

На следующий день мы уже торопились в марину Каррас. Гавань названа так в честь южнофранцузского аналога, послужившего прототипом при проектировании. Однако задуманный с большим размахом комплекс сильно пострадал от необдуманных решений и нехватки финансирования. Нормально в нем оборудовано не более половины стояночных мест, а отели в большинстве своем выглядели… картонными. Небольшого круга по периметру гавани было достаточно, чтобы понять: атмосфера здесь просто кладбищенская. Поэтому мы поскорее ушли оттуда и рекомендуем всем поступать так же. Куда уходить? Да куда угодно! Хотите – в одну из рыбацких гаваней по соседству. Или потратьте пару дней, чтобы дойти до Северных Спорад и постоять там. Так или по-другому, двигаясь в одном направлении или с возвратом в порт выхода, но вам обязательно понравится этот маршрут. Как понравился он нам. И, как всегда в Греции, яхту по окончании плавания мы возвращали хозяевам с неохотой.

Полностью статья опубликована в № 86 (июнь 2016) журнала Yacht Russia.

Приобрести бумажную версию - https://www.yachtrussia.com/shop/magazines/2016/06/26/86.html

Приобрести электронную версию - https://www.zinio.com/ru/yacht-russia/june-2016-i322516

Мороз, ветер, поземка. Случалось ли вам видеть парусные гонки в такую погоду? По белой равнине, поднимая снежную пыль, летят десятки разноцветных крыльев...

Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.

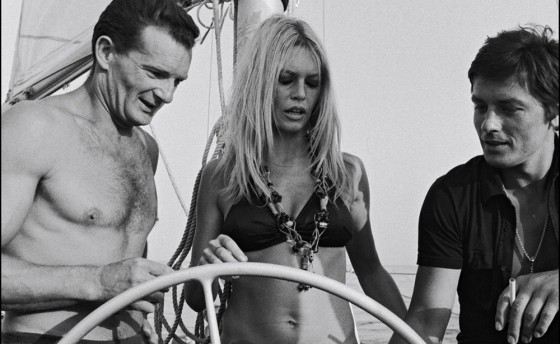

В гости к Табарли - один день из жизни Брижит Бардо и Алена Делона

«Если вы знаете историю, если вы любите корабли, то слова «обогнуть мыс Горн» имеют для вас особое значение».

Сэр Питер Блейк

Объемные очертания, надежная рубка и много лошадиных сил – вот что отличает мотосейлер от других яхт. Когда-то весьма популярные, сегодня они занимают на яхтенном рынке лишь узкую нишу. Собственно, почему?

Каждый яхтсмен должен быть «на ты» с навигационными огнями – судовыми и судоходными. Но есть огни, которые «живут» сами по себе, они сами выбирают время посещения вашего судна, а могут никогда не появиться на нем. Вы ничего не в силах сделать с ними, кроме одного – вы можете о них знать. Это огни Святого Эльма и шаровая молния.